Harmonie

2000 . :

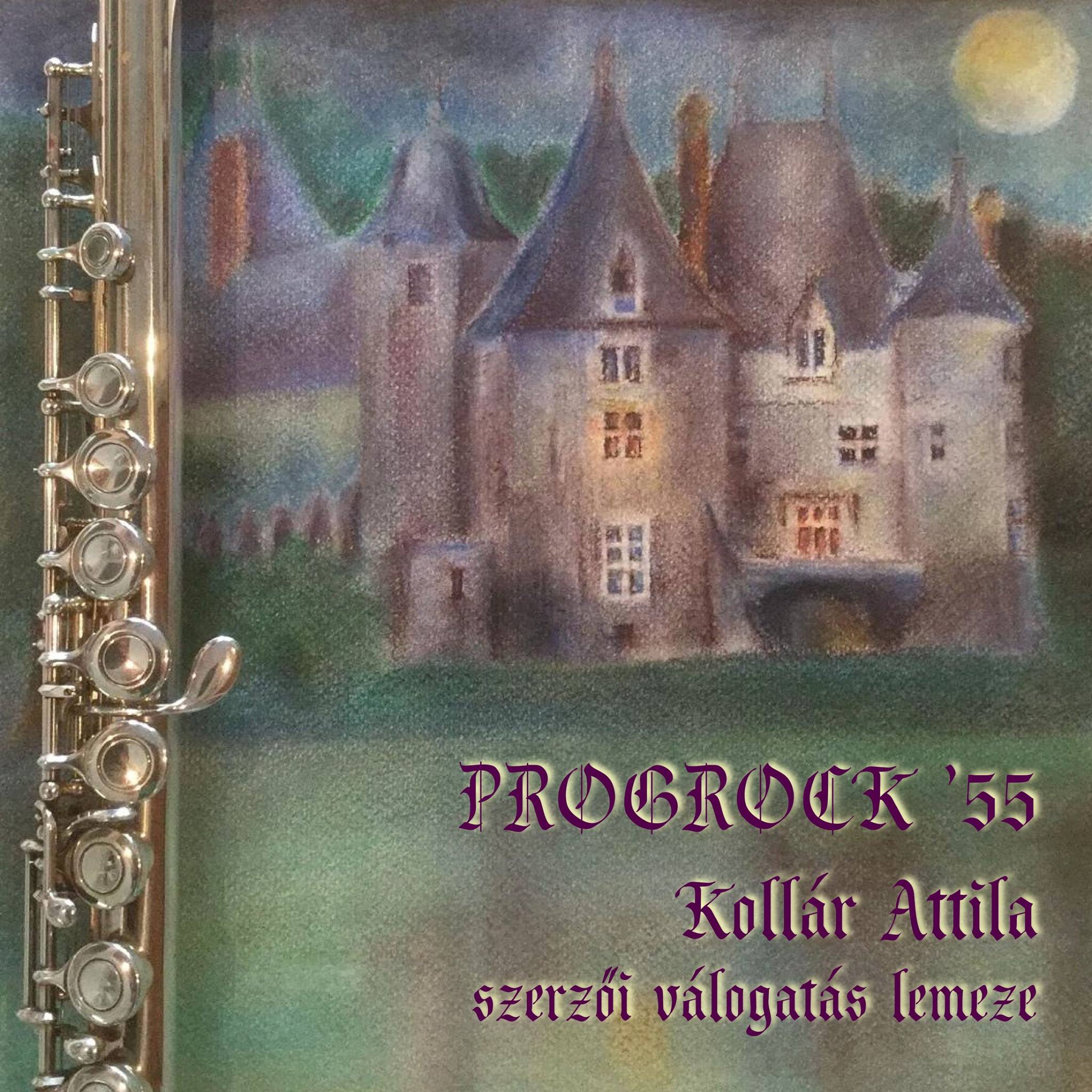

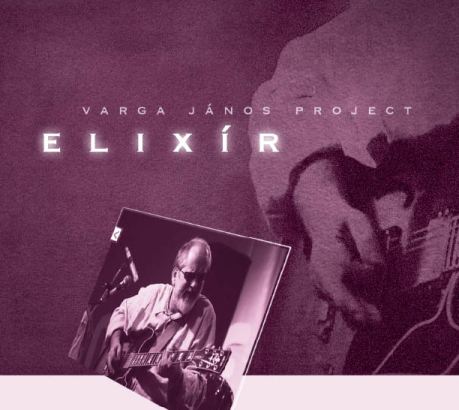

István Cziglán … Derrière ce nom aussi difficile à écrire qu’à prononcer (le lire, c’est finalement ce qu’il y a de mieux), se cache le défunt guitariste de Solaris, formation hongroise aventureuse bien connue des fidèles lecteurs. Cet album posthume, qui est en réalité entièrement instrumental dans la mesure où les vocaux entendus sont des vocalises et non des paroles, est étrange à bien des égards. Tout d’abord car il ne ressemble pas, ou alors de très, très loin à Solaris; il doit du reste être souligné que les amateurs de grandes envolées de claviers virevoltants et de guitares feraient mieux de passer leur chemin. Ensuite car il mouline des séquences musicales tellement antipodiques que cela tient de l’exercice d’équilibriste tant pour l’auteur, qui déroute sans cesse, que pour l’auditeur qui plus d’une fois se demande bien quelle curieuse galette il a introduit dans sa platine. Enfin car il est impossible de dire en quoi cet album de rock progressif est rock (en fait, il ne l’est pas une seule seconde), et en quoi il représente le prog dans le sens où on l’etend habituellement. Néanmoins c’est du prog, incontestablement!

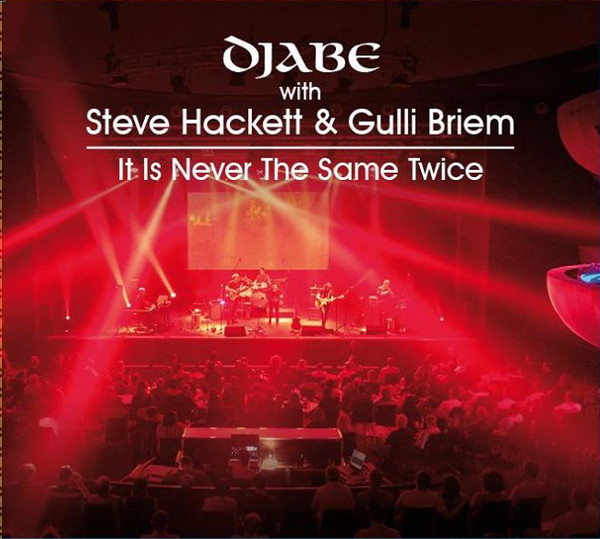

Le très long morceau introductif, „Personal Gravity”, qui domine le CD du haut de ses dix-sept minutes, peut servir d’appui à mon assertion. Des vocaux féminins à la fois incantatories et plaintifs (on pense par instant à Elisabeth Fraser des Cocteau Twins), une musique mêlant les sons médiévaux et les accords sombres de guitare, puis des accalmies atmosphériques où les claviers puisent leur son aux sources de loeuvre de Mike Oldfiled voire de Vangelis. Bien étrange tableau que tout cela. Peu de cassures nettes mais des changements d’atmosphères et, en fin de morceau, de remarquables interventions de guitare sur un mode symphonique que ne renierait pas Steve Hackett.

Le décor est ainsi planté à l’issue de ce titre. On est dans l’univers du prog, mais dans un prog étrange, déroutant. Pour tout dire, ce morceau constitue sans doute le meilleur de l’album qui ensuite dérive sur des contrées plus balisées et parfois un peu insipides (Cf. Le fadasse „Tango tango” et ses claviers passe-partout). On retrouvera par la suite l’espirit de la suite introductrice dans le long „Seven gates of Alhambra” qui mêle aux saveurs orientales une noirceur à nouveau incantatoire. En ces instans, le disque touche par son étrangeté qui est ici synonyme d’originalité. Il rebuterait beaucoup d’oreilles, sans doute, mais les intéresserait en même temps. En revanche, lorsque l’oeuvre devient plus évidente, comme sur „April” dont la mélodie de guitare, tout en doucteur et à la limite de la niaiserie, évoque Gandalf ou Lanvall, ou sur „Old lady with a cat” qui déroule sa flûte camélienne sur un lit de claviers oniriques, on est à la fois en pays de connaissance et un peu déçu de se retrouver sur des terres déjà trop arpentées.

Au total donc ce „Seven gates of Alhambra” constitue un disque pour amateurs d’atmosphères étranges qui ont besoin d’un progressif ne présentant aucune accointance avec le rock. C’est agréable, lunaire, parfois émouvant (le superbe et très court „Swan song”). Le qualificatif qui siérait le mieux à cette oeuvre unique et posthume de István Cziglán serait méditatif. Et bien méditons (mais après, c’est promis, je me remets le dernier Dream Theater!).

Banoît Gourisse

|

.jpg)

.jpg)